Así lo asegura Lierre Keith, autora de 'El mito vegetariano', que sostiene que, frente a la creencia de los veganos, la agricultura está haciendo un daño incalculable al planeta

"La agricultura es carnívora: lo que come son ecosistemas y los ingiere enteros", explica la escritoria, quien fue vegana 20 años... hasta que su dieta le pasó factura

Ni fertilizantes ni antibióticos: así es el granjero más revolucionario del mundo

«La capacidad de crecimiento de la población es infinitamente mayor que la capacidad de la tierra para producir alimentos para el hombre». Lo dijo un tal Thomas Malthus allá por 1798. Según sus cálculos, 1880 era la fecha estimada para que la situación fuera insostenible. Pero no tuvo en cuenta hambrunas ni guerras, que diezmaron la población mundial, ni el desarrollo exponencial de las revoluciones industriales que estaban por llegar. Y, sin embargo, esa guillotina sigue ahí, amenazando con cortarnos la cabeza por culpa de un crecimiento que no parece conocer límites.

Esos límites existen y ya los hemos rebasado. Tal y como está montado el tinglado, en 2050 seremos cerca de 10.000 millones de habitantes en este maravilloso y loco planeta. Según varios estudios, la producción de alimentos deberá crecer hasta un 50% para poder satisfacer las demandas de la población. ¿Cómo podemos frenar antes de llegar a ese punto de no retorno? Si, según la FAO, 815 millones de personas pasan hambre hoy en día, ¿cuántas morirán de inanición en 2050? Intentamos adentrarnos en este laberinto de datos, predicciones catastrofistas, modas alimentarias y el poder omnímodo de la industria alimentaria.

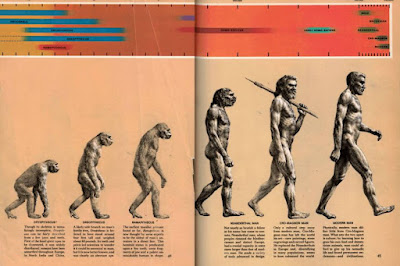

La solución mágica para mejorar la alimentación, la salud y combatir los daños que sufre el medio ambiente reside en los vegetales. O eso afirman algunos. Era algo indudable para Lierre Keith, escritora feminista y ecologista, autora de El mito vegetariano (Capitán Swing), un libro a medio camino entre el diario personal, el ensayo y la llamada a las armas. Keith se agarró a esa idea como algo irrefutable durante los 20 años que fue vegana, hasta que su cuerpo dijo basta. Lo que ahora pretende poner en cuestión es la identidad construida en torno al vegetarianismo, tratando de desmontar las razones morales, políticas y de salud que esgrimen los veganos. No siempre lo consigue, pero al disparar contra todo y contra todos provoca al menos un debate que se antoja necesario.

«La gente que más se preocupa por la destrucción medioambiental no entiende que son parte del problema», explica por teléfono desde California. «Hasta que no comprendamos qué es lo que está causando esa destrucción no seremos capaces de pararla. Estoy hablando específicamente de la agricultura». La mayoría de veganos creen que su dieta a base de vegetales es lo mejor que pueden hacer para detener el desastre ecológico. «Y están completamente equivocados, no por sus valores, que son perfectamente válidos, sino porque no entienden que la agricultura es la cosa más destructiva que los humanos le han hecho al planeta», subraya.

Los veganos que esgrimen argumentos éticos para no comer animales se aferran a la idea de que no participan en la muerte de ningún ser vivo. Sus manos no están manchadas de sangre y, por tanto, su conciencia está tranquila. «Los monocultivos arrasan a los habitantes originales para que los invasores puedan hacerse con la tierra», afirma en el libro. «Es una limpieza biológica, un biocidio. No es pacífico. No es sostenible. Y cada pequeña porción de alimento está cargada de muerte». La agricultura industrial acaba con la riqueza del suelo, desplaza y extingue especies, modifica los cauces de los ríos, los deseca y contamina: «La agricultura es carnívora: lo que come son ecosistemas y los ingiere enteros».

LOS VEGANOS NO ENTIENDEN QUE LA AGRICULTURA ES LO MÁS DESTRUCTIVO QUE LOS HUMANOS LE HAN HECHO AL PLANETA Lierre Keith, autora de 'El mito vegetariano'

Keith es consciente de que hasta el 70% del grano que se produce en el mundo está destinado al consumo animal, una manera eficaz de engordar al ganado para producir carne barata pero no exenta de riesgos y consecuencias devastadoras. «Todo lo que dicen sobre la ganadería industrial es verdad. Es una actividad cruel, despilfarradora y destructiva». Pero, sostiene Keith, comerse una hamburguesa de tofu y una de ternera no difiere tanto en cuanto al impacto que eso tiene en el medio ambiente y en la biodiversidad.

¿Es cierto que cuanta más carne comemos más huella de carbono tiene nuestra alimentación?

El problema real es que sólo se tienen en cuenta los costes medioambientales de la carne de ganadería industrial, que tiene una gigantesca huella de carbono porque está alimentando a los animales erróneamente. Sobre todo se utiliza maíz, que contribuye directamente al calentamiento global, porque todos sus fertilizantes están hechos a base de petróleo y gas. Pero el maíz no es el alimento natural de los rumiantes, sino la hierba. En el momento en el que pones de nuevo al ganado a comer pasto, recuperas un sistema biológico que funciona a la perfección y que absorbe carbono en vez de liberarlo. El problema no son los rumiantes, sino la dependencia del ser humano de los combustibles fósiles.

Luis Ferreirim, portavoz de Agricultura de Greenpeace, está de acuerdo con Keith en que «uno de los grandes problemas de la agricultura industrial es la uniformidad. Son cultivos que generan una dependencia brutal de fertilizantes y plaguicidas sintéticos, lo que provoca desequilibrios ecológicos muy grandes. Eso tiene graves consecuencias sobre el medio ambiente, desde la contaminación directa de suelos y agua, hasta poner en riesgo especies tan fundamentales para la agricultura como los polinizadores».

Eso sí, Ferreirim prefiere poner el foco en el desperdicio alimentario: «La propia FAO asume que la Revolución Verde, que se diseñó para incrementar de forma exponencial la producción de alimentos, es un modelo agotado y nos ha dejado una herencia terrible. Ese modelo productivista nos ha llevado a producir tal cantidad de cereales que al final estamos tirando una tercera parte, un excedente con el que se podría alimentar a la población que tendremos en 2050».

Chúpate ésa, Malthus.

La Revolución Verde de la que habla el portavoz de Greenpeace se inició a finales de los años 60 y estaba basada en variedades de alto rendimiento de granos de cereales, distribución de semillas híbridas, fertilizantes sintéticos y pesticidas. La iniciativa se vio reforzada en EEUU, sostiene Keith, «por una política pública que defendía que todo el mundo debía adoptar una dieta baja en grasas y alta en carbohidratos. Fue un experimento llevado a cabo con toda la población estadounidense. 50 años después, podemos decir que todo lo que consiguieron fue hacernos más gordos, más enfermos y más estúpidos. Y no son insultos, sino la descripción de una realidad. Es algo que nos ha destruido».

Ahora llegamos al otro caballo de batalla de la autora de El mito vegetariano, la principal razón por la que se lanzó a escribir el libro: su deteriorada salud. Tras 20 años de dieta vegana, desarrolló una enfermedad degenerativa articular (espondilosis) que la acompañará el resto de su vida. A eso hay que sumarle episodios de hipoglucemia, agotamiento, náuseas, ansiedad, depresión, desaparición de la regla... Síntomas que se encarga de ligar a las deficiencias de su dieta en las páginas del libro.

LA AGRICULTURA ES CARNÍVORA: LO QUE COME SON ECOSISTEMAS Y LOS INGIERE ENTEROS. ES UN BIOCIDIO. CADA PEQUEÑA PORCIÓN DE ALIMENTO ESTÁ CARGADA DE MUERTE

¿Culpa a la alimentación vegana de todas sus enfermedades?

Sí, porque todas mejoraron cuando dejé de serlo. Algunas desaparecieron por completo, otras son permanentes, pero al menos sufro mucho menos dolor que antes. Para mí no hay duda alguna: comer una dieta con presencia de grasas de animales que yo misma crío ha hecho mi vida mejor y más sana. Es muy habitual que me escriban veganos y ex veganos. Y muchos de ellos sufren exactamente los mismos problemas de salud que yo tuve. Puedes darte cuenta de cuando una ideología anula la realidad física porque la gente es capaz de hacer cosas terribles por un supuesto bien común. Algunos de ellos son fanáticos, y aunque ven con sus propios ojos cómo se deteriora su salud y la de sus hijos, siempre anteponen su ideología.

Para confrontar su versión, consultamos la opinión de Aitor Sánchez, dietista-nutricionista del Centro de Alimentación Aleris y autor del libro Mi dieta cojea (Ediciones Paidós). «Es posible tener una dieta vegana que no afecte a la salud o que sea beneficiosa si está bien planificada. ¿Cuál es el conflicto? Que mucha gente adopta esta dieta por su cuenta y riesgo, como quien sigue una dieta omnívora mal diseñada y acaba con problemas de salud como los que se ven en nuestro entorno».

En el día a día recibimos un bombardeo constante. Aliméntate a base de quinoa y aguacate como si no hubiera un mañana (a pesar del impacto que eso pueda tener en los productores locales). No te olvides del bífidus y los omega-3. Come menos carne y lácteos. Estos consejos nos llegan de todas las fuentes posibles, algunas fiables, otras no tanto. ¿En quién confiar? «Conviene dejarse guiar por el sentido común y el rigor científico, y eso a veces no es nada fácil», apunta Sánchez. «Si no son gurús, te está intentando timar la industria alimentaria, o puede que des con sanitarios desactualizados y con anuncios de televisión que dicen barbaridades. Hay demasiados intereses privados de por medio. Los dietistas-nutricionistas nos dedicamos a esto pero sucede, como en cualquier otra profesión, que el hecho de serlo no te garantiza tener buenas pautas. Conviene fiarse de profesionales actualizados, rigurosos e independientes».

Lierre Keith asume que las decisiones personales no van a transformar el ritmo vertiginoso al que agotamos los recursos y la fertilidad del suelo. La catástrofe malthusiana sigue ahí, acechando sobre nuestras cabezas. Lo que defiende, y en esto están de acuerdo los tres entrevistados, es que la respuesta tiene que proceder de técnicas agrícolas que garanticen la diversidad. La ganadería extensiva, el policultivo de plantas vivaces y el consumo de proximidad son las armas más eficaces, según ellos, en esta lucha por la sostenibilidad del planeta y sus habitantes.